目次

【僕とFukaseの共通点】なぜ彼の告白が、こんなにも心に響くのか

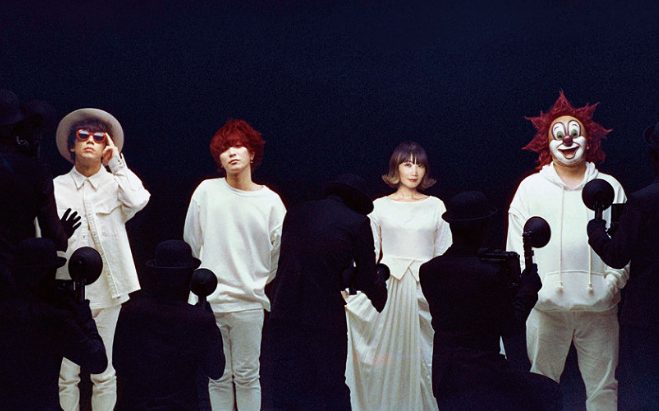

セカオワのFukaseさんが、パニック障害とADHDを公表したことを知っていますか?

僕がこのことを知ったのは、セカオワのファンになってしばらく経った頃でした。雑誌のインタビュー記事を読んで、文字通り息が止まったのを覚えています。

「精神病院の閉鎖病棟に1ヶ月入院していた」

この告白は、僕の心を深く揺さぶりました。なぜなら、僕自身もメンタル不調で苦しんだ経験があるからです。ギャンブル依存、引きこもり、対人恐怖。あの暗いトンネルの中で、「自分だけがおかしいんだ」と思っていました。

でも、Fukaseさんの告白を知って、こう思ったんです。

「自分だけじゃなかった」

あの国民的アーティストも、同じように苦しんでいた。そして、そこから復活して、今、こんなに輝いている。この事実が、僕にどれだけ希望を与えてくれたか。

この記事では、セカオワファンとして、Fukaseさんのパニック障害体験から学べることを、心と身体の両面から解説していきます。

【注意事項】

- 僕は医師ではありません。治療は必ず主治医の指示に従ってください

- 医学や薬の効果を否定するものではありません

- この記事で不安を感じた場合は、途中で読むのをやめてください

それでは、Fukaseさんの物語から、僕たちが学べることを一緒に見ていきましょう。

目次

第1章:Fukaseのパニック障害と精神病院での日々

【事実を知る】国民的アーティストが経験した「どん底」

1-1. パニック障害の告白──雑誌インタビューで明かされた真実

2012年8月号の『ROCKIN’ON JAPAN』。この雑誌でFukaseさんは、自身の過去を赤裸々に語りました。

「もう挫折してボロボロだったのに、そんなお仕置き部屋みたいなところに入れられて。そこに1ヶ月ぐらい入院してってという感じでしたね。そこで、結局なんで小学校の時に勉強ができなかったかがわかるんです。俺、ADHDっていう病気だったんです」

出典:ROCKIN’ON JAPAN 2012年8月号 VOL.403 p49

この告白には、いくつかの重要なポイントがあります。

まず、「お仕置き部屋みたいなところ」という表現。これは精神科の閉鎖病棟のことを指しています。鍵がかかり、自由に外に出られない。そんな場所に、若き日のFukaseさんは1ヶ月間入院していたのです。

想像してみてください。夢を追いかけていた若者が、「ボロボロ」になって、精神病院に入院する。その絶望感は、計り知れません。

でも、ここで僕が注目したいのは、Fukaseさんが「わかるんです」と言っているところです。診断を受けたことで、自分が苦しんでいた理由がようやく理解できた。この「わかる」という瞬間は、実はとても大切なんです。

1-2. ADHDの診断──小学生時代からの困難

ADHDは、正式には「注意欠如・多動症」と呼ばれます(以前は「注意欠陥・多動性障害」という名称でした)。

主な特徴は以下の3つです:

- 不注意:集中力が続かない、忘れ物が多い

- 多動性:じっとしていられない、落ち着きがない

- 衝動性:考える前に行動してしまう

Fukaseさんは、インタビューで「勉強ができなかった」と語っています。おそらく、集中して何かを覚えたり、授業をじっと聞いていることが苦手だったのでしょう。

ここで考えてみてください。小学生のFukaseさんは、「なぜ自分は他の子と同じようにできないんだろう」と悩んでいたはずです。周りからは「やる気がない」「怠けている」と思われたかもしれません。

でも、それは本人の「意志の弱さ」ではなかったんです。脳の特性として、注意や集中をコントロールすることが難しかっただけ。

診断を受けたことで、Fukaseさんは「自分のせいじゃなかった」と理解できた。これは、とても大きな意味があります。

1-3. 情熱大陸での告白──テレビで語った入院経験

Fukaseさんは、テレビ番組「情熱大陸」でも、精神科病院での経験を語りました。その言葉には重みがありました。

なぜ、Fukaseさんはこれほどまでに、自分の過去を公表するのでしょうか?

僕は、こう考えます。

「隠さない」ことが、彼自身の回復の一部だったから。

そして、同じように苦しむ人たちに、「君は一人じゃない」と伝えたかったから。

精神疾患には、まだまだスティグマ(偏見)があります。「恥ずかしいこと」「隠すべきこと」と思われがちです。でも、Fukaseさんは、国民的アーティストという立場でありながら、堂々と公表した。

この勇気が、どれだけ多くの人を救っているか。僕もその一人です。

第2章:パニック障害とは何か?【心理師が解説】

【専門知識】正しく知れば、怖くない

2-1. パニック障害の症状──身体と心で何が起きているのか

パニック障害は、突然、理由もなく強い不安と身体症状が現れる疾患です。

典型的な症状:

- 激しい動悸(心臓がバクバクする)

- 息苦しさ(窒息しそうな感覚)

- めまい、ふらつき

- 手足の震え、しびれ

- 発汗、寒気

- 吐き気

- 「このまま続くのでは」という強烈な恐怖

これらの症状が、何の前触れもなく、突然襲ってくるのがパニック発作です。

僕も、メンタル不調の時期に似たような経験をしたことがあります。体育館の中で突然、心臓がバクバクしたことがありました。

そして、怖いのは、パニック発作そのものだけではありません。

予期不安という、二次的な苦しみがあるんです。

「また発作が起きたらどうしよう」

「人前で倒れたら恥ずかしい」

「電車に乗れなくなるかもしれない」

こうした不安が、日常生活を蝕んでいきます。外出を避けるようになり、引きこもりがちになる。悪循環です。

2-2. ADHDとパニック障害の関係

実は、ADHDとパニック障害は、併存しやすいことが知られています。

なぜでしょうか?

注意のコントロールが難しいため、不安な考えにとらわれやすい。「あれもできていない」「これも失敗した」と、ネガティブな思考がぐるぐる回ってしまうんです。

こうした状態が続くと、脳の「警報システム」が過敏になります。そして、ちょっとしたきっかけでパニック発作が起きやすくなる。

Fukaseさんも、こうしたメカニズムで、パニック障害を発症したのかもしれません。

2-3. 「病気」という言葉への違和感──心理師ヒロの本音

ここで、心理師としての僕の本音を言わせてください。

正直、「病気」という言葉には違和感があります。

ADHDもパニック障害も、確かに診断名はあります。でも、それは「ラベル」に過ぎないんです。

考えてみてください。誰が「正常」で、誰が「異常」なのか。その境界線は、実はとても曖昧です。

例えば、僕は時々、鍵を閉めたかどうか何度も確認してしまいます。これって、強迫性障害の傾向ですよね。でも、日常生活に支障がない程度なら、「病気」とは診断されません。

つまり、程度の問題なんです。

診断名がつくことで、「わかる」ことのメリットはあります。適切な治療やサポートを受けられる。でも同時に、「自分は病気なんだ」というラベルに縛られてしまうデメリットもあるんです。

だから、僕は言いたい。

診断名に振り回されないでください。

あなたは、ADHDでもパニック障害でも、それ以前に「あなた」です。診断名は、あなたのほんの一側面に過ぎません。

心理師ヒロの自己診断(笑)

僕が自分に診断名をつけるなら?

- セカオワ依存症

- 時々、強迫性障害

- 過去にはギャンブル依存症

でも、それが僕のすべてではありません。僕は僕です。

スポンサーリンク

第3章:閉鎖病棟という場所──僕が知っている「あの世界」

【当事者性】精神科医療の現場から見えること

3-1. 閉鎖病棟とは何か

Fukaseさんが1ヶ月過ごした「閉鎖病棟」。これは、精神科病院の中でも、特に重症の患者さんが入院する病棟です。

閉鎖病棟の特徴:

- 鍵がかかっている:自由に外に出られない

- 外出制限:許可なく外出できない

- 面会制限:家族でも面会時間が決まっている

- 持ち込み制限:刃物、ライター、携帯電話などは持ち込めない

なぜ、こんな制限があるのか?

それは、「保護」のためです。

重度のうつ病や統合失調症、パニック障害の急性期など、自傷のリスクが高い状態では、本人の安全を守るために、一時的に行動を制限する必要があります。

でも、患者さんからすれば、「閉じ込められている」と感じるのも無理はありません。

Fukaseさんが「お仕置き部屋みたいなところ」と表現したのは、まさにそういう感覚だったのでしょう。

3-2. そこで何が起きているのか

閉鎖病棟では、主に薬物療法が中心になります。

抗不安薬、抗うつ薬、睡眠薬など、症状に応じた薬が処方されます。これらの薬で、脳内の神経伝達物質のバランスを整え、症状を和らげることが目的です。

また、集団生活があります。

同じように苦しむ患者さんたちと、同じ空間で過ごす。これは、ストレスでもあり、癒しでもあります。

「自分だけじゃない」という安心感。誰かに話を聞いてもらえる安堵感。看護師やスタッフとの関係性。

もちろん、すべてが良いわけではありません。プライバシーがない、自由がない、先の見えない不安。そういったストレスもあります。

でも、少なくとも、「一人で苦しまなくていい」という環境ではあるんです。

3-3. Fukaseが感じた「お仕置き部屋」感

では、なぜFukaseさんは「お仕置き部屋」と感じたのか?

おそらく、当時の精神医療の限界があったのだと思います。

以前の精神科医療は、今よりもさらに「管理」的でした。薬を飲ませて、安静にさせて、症状が落ち着くまで待つ。そういうアプローチが主流でした。

心理療法やカウンセリングは、まだあまり普及していませんでした。患者さんの「物語」を聞く、寄り添う、という視点が弱かったんです。

だから、Fukaseさんは「挫折してボロボロだった」のに、「お仕置き部屋みたいなところに入れられた」と感じた。

自分の苦しみを理解してもらえず、ただ「管理」されているだけ。そう感じたのかもしれません。

今の精神医療は、当時よりは改善されています。でも、まだまだ課題は多いです。

僕は、心理師として、「薬だけでは心は治らない」と強く思っています。人の心は、人との関わりの中でしか癒されないんです。

第4章:Fukaseから学ぶ「回復」の本質

【希望の物語】どん底から這い上がる力

4-1. 「公表する」という選択──隠さない勇気

Fukaseさんは、なぜ自分の過去を公表したのでしょうか?

精神疾患を公表することは、大きなリスクを伴います。特に、芸能界では、イメージダウンにつながる可能性があります。

でも、Fukaseさんは公表しました。

僕は、これがFukaseさん自身の回復の一部だったと考えています。

精神疾患を「隠す」ということは、「恥ずかしいこと」として自分の中に閉じ込めることです。それは、自分自身を否定することにもつながります。

でも、「公表する」ことで、Fukaseさんは自分の過去を受け入れた。そして、それを「恥ではなく、自分の一部」として統合したんです。

これは、心理学で言うところの「自己受容」です。

さらに、Fukaseさんの公表は、ファンへの誠実さでもあります。

「完璧なアーティスト」ではなく、「不完全で、苦しみも経験した人間」として、ファンの前に立つ。その姿勢が、どれだけ多くの人を勇気づけているか。

僕も、その一人です。

4-2. 音楽という「武器」

Fukaseさんにとって、音楽は「救い」であり、「武器」でした。

創作活動には、治療的な効果があります。心理学では、「表現療法」と呼ばれています。

言葉にできない感情、整理できない思考。それらを、音楽や絵、詩などの形で表現することで、心が整理されていくんです。

Fukaseさんは、セカオワの曲の多くで、「生きづらさ」をテーマにしています。

例えば:

- 「Death Disco」:死と生、絶望と希望

- 「プレゼント」:孤独とつながり

- 「サザンカ」:不完全さの肯定

これらの曲には、Fukaseさん自身の経験が色濃く反映されています。そして、その歌詞が、同じように苦しむ人々の心に響くんです。

音楽を作ることで、Fukaseさんは自分の苦しみを昇華させた。そして、その音楽が、今度は他の人を救っている。

これは、とても美しい循環だと思いませんか?

4-3. 完璧じゃなくていい──不完全さを抱きしめる

Fukaseさんの回復の物語から、僕たちが学べる最も大切なこと。

それは、「完璧じゃなくていい」ということです。

ADHDもパニック障害も、「治る」ものではありません。症状は軽くなるかもしれませんが、完全に消えるわけではない。

でも、それでいいんです。

よく言われる「障害を個性に」という言葉。これは、単なるきれいごとではありません。

ADHDの特性である創造性、エネルギー、独特の感性。これらは、アーティストにとって大きな武器になります。

Fukaseさんは、自分の「不完全さ」を否定せず、むしろそれを「自分らしさ」として受け入れました。

そして、弱さを見せることの強さを知っています。

完璧を装うのではなく、ありのままの自分で人前に立つ。その姿は、本当に輝いています。

Fukaseからのメッセージ(僕の解釈)

「僕は完璧じゃない。ADHDもあるし、パニック障害も経験した。でも、だからこそ、今の僕がいる。君も、完璧じゃなくていい。そのままの君で、輝けるんだ」

第5章:僕たちがFukaseから学べること【実践編】

【心と身体の専門家が教える】メンタル不調との向き合い方

5-1. 自分を責めない──「意志の弱さ」ではない

メンタル不調に陥った時、多くの人が自分を責めます。

「自分が弱いから」

「甘えているだけ」

「もっと頑張らないと」

でも、それは間違いです。

パニック障害もADHDも、脳の仕組みの問題です。意志の力でどうにかなるものではありません。

例えば、足を骨折した人に「気合いで走れ」と言いますか?言いませんよね。それと同じです。

心の不調も、脳という臓器の問題なんです。

心理学に、「セルフコンパッション(自己への思いやり)」という概念があります。

自分を責めるのではなく、「苦しんでいる自分」に優しく接する。そうすることで、回復への道が開けます。

僕自身、ギャンブル依存で苦しんでいた時、ずっと自分を責めていました。「なんてダメな人間なんだ」と。

でも、ある時気づいたんです。

「自分を責めることで、余計に苦しくなっている」と。

自己嫌悪のループから抜け出すには、まず自分を許すこと。「苦しんでいるね、大変だったね」と、自分に声をかけること。

それが、回復への第一歩です。

5-2. 「治す」ではなく「付き合う」

メンタル不調は、「完治」するものではありません。

これは、受け入れがたい現実かもしれません。でも、大切な視点です。

「治す」から「付き合う」へ。

症状を完全に消そうとするのではなく、症状と共存する方法を学ぶんです。

例えば、パニック発作が起きた時。

「また起きた、最悪だ」と思うのではなく、

「あ、来たね。でも、これは10分くらいで収まるんだよね」と、冷静に受け止める。

不安が高まった時。

「不安になっちゃダメだ」と抑え込むのではなく、

「今、不安を感じているんだな。それも自然なことだよね」と認める。

こうした「受容」の姿勢が、実は症状を和らげる効果があります。

回復には、波があります。良い日もあれば、悪い日もある。それが普通です。

その波を受け入れて、「今日は悪い日だけど、また良い日が来る」と信じること。

それが、回復の道のりです。

5-3. 身体からのアプローチ【理学療法士の視点】

心と身体は、深くつながっています。

心が不調だと身体に症状が出る。逆に、身体を整えることで心も整うんです。

理学療法士として、僕がおすすめする具体的な方法を紹介します。

【1】2-3-4呼吸法

効果的なのが呼吸法です。

2-3-4呼吸法:

- 2秒かけて、鼻からゆっくり息を吸う

- 3秒間、息を止める

- 4秒かけて、口からゆっくり息を吐く

これを5〜10回繰り返します。

なぜ、これが効くのか?

メンタル不調時は呼吸が速く浅くなりがちです。これが、余計に不安を強めるんです。

ゆっくり深い呼吸をすることで、副交感神経が優位になり、心が落ち着きます。

【2】深呼吸10回──今すぐできる最もシンプルな方法

もっとシンプルな方法もあります。それは、深呼吸を10回するだけ。

- 背筋を伸ばして座る(または立つ)

- 鼻からゆっくり息を吸う(お腹を膨らませる)

- 口からゆっくり息を吐く(お腹をへこませる)

- これを10回繰り返す

たったこれだけで、心が落ち着きます。騙されたと思って、今すぐやってみてください。

【3】姿勢を変えるだけで不安が減る

不安な時、僕たちは無意識に前かがみの姿勢になります。肩が内側に入り、胸が閉じる。

この姿勢は、脳に「危険だ」というシグナルを送ります。

逆に、胸を開いて、背筋を伸ばすだけで、脳は「安全だ」と認識します。

これは、「パワーポーズ」として知られています。姿勢を変えるだけで、ホルモンバランスが変わり、自信が湧いてくるんです。

今、試してみてください。

- 椅子に深く座る

- 両手を後頭部に組む

- 胸を大きく開く

- 深呼吸を3回

どうですか?少し気持ちが楽になりませんか?

【4】散歩やストレッチで脳内物質を整える

運動は、メンタルヘルスに非常に効果的です。

特に、軽い有酸素運動(散歩、ジョギング、サイクリングなど)は、脳内のセロトニンとドーパミンを増やします。

Fukaseさんも、サイクリングや散歩を好んでされます。

これらは、「幸せホルモン」と呼ばれる物質で、気分を明るくし、不安を和らげます。

激しい運動は必要ありません。1日15分の散歩でも十分効果があります。

また、ストレッチも効果的です。特に、肩や首、背中のストレッチは、自律神経を整えます。

【5】睡眠──自律神経を整える最強の方法

メンタル不調と睡眠は、深く関係しています。

睡眠不足は、不安や抑うつを悪化させます。逆に、質の良い睡眠は、心を癒します。

良い睡眠のためのポイント:

- できるだけ毎日、同じ時間に起きる。時には、夜ふかし、朝寝もOK

- 寝る2時間前からスマホを見ない

- 寝室を暗く、適切な温度、湿度に保つ

- カフェインは午後3時以降は摂らない

- 寝る前に軽いストレッチやリラックス音楽

睡眠は、心と身体の「充電時間」です。大切にしてください。

5-4. 言葉にする力──表現することの癒し

Fukaseさんが音楽で自分を表現したように、「言葉にする」ことには、大きな治療効果があります。

【1】ジャーナリング(書く瞑想)

ジャーナリングとは、思いつくままに感情や考えを書き出すことです。

やり方:

- ノートとペンを用意(スマホではなく、手書きがベスト)

- タイマーを10分にセット

- 思いつくままに書く(文法や誤字は気にしない)

- 誰にも見せない(自分だけのもの)

書くことで、ごちゃごちゃした思考が整理されます。そして、自分の本当の気持ちに気づくことができます。

【2】信頼できる人に話す

一人で抱え込まず、誰かに話すことも大切です。

家族、友人、カウンセラー、誰でもいいです。話すことで、心が軽くなります。

Fukaseさんも、音楽という形で「話して」いますよね。

【3】創作活動(絵、音楽、詩など)

表現療法として、絵を描く、楽器を弾く、詩を書く、なども効果的です。

上手い下手は関係ありません。「表現する」プロセスそのものが、癒しになるんです。

5-5. 助けを求める勇気

最後に、これは本当に大切なことです。

助けを求めることは、恥ではありません。

むしろ、勇気です。

【1】専門家(心理師、精神科医)への相談

症状が辛い時は、遠慮せず専門家に相談してください。

心理師(カウンセラー)は、話を聞き、あなたの心を整理する手伝いをします。精神科医は、必要に応じて薬を処方します。

どちらも、あなたの味方です。

【2】自助グループという居場所

同じような経験をした人たちが集まる自助グループもあります。

「自分だけじゃない」という安心感は、とても大きいです。

【3】「弱音を吐く」ことは恥ではない

日本社会では、「弱音を吐くな」という風潮があります。

でも、それは間違っています。

弱音を吐くことは、人間らしいことです。

Fukaseさんも、弱音を吐きました。そして、それが多くの人を勇気づけています。

あなたも、遠慮なく弱音を吐いてください。それを受け止めてくれる人は、必ずいます。

第6章:セカオワの音楽が持つ「回復の力」

【音楽療法の視点】なぜセカオワは心に響くのか

6-1. Fukaseの歌詞に込められた「生きづらさ」への共感

セカオワの曲には、「生きづらさ」を感じている人への深い共感があります。

それは、Fukaseさん自身が、その「生きづらさ」を経験しているからです。

【1】「Death Disco」──否定しない優しさ

「Death Disco」の歌詞には、死と生、絶望と希望が交錯しています。

この曲は、「生きることの辛さ」を否定しません。むしろ、「辛いよね、わかるよ」と寄り添ってくれます。

その優しさが、心に染み入るんです。

【2】「プレゼント」──ひとりぼっちにさせない約束

「プレゼント」の歌詞には、こんなフレーズがあります。

「ひとりぼっちにさせないから、大丈夫だよ」

これは、Fukaseさんが中学生の頃、いじめられていたSaoriさんに言った言葉です。

この曲を聴くと、「誰かが自分を見てくれている」と感じられます。孤独じゃない、と。

【3】「サザンカ」──孤独に寄り添う温もり

「サザンカ」は、冬の寒さの中で咲く花。

この曲は、「寒くて辛い季節でも、花は咲く」というメッセージです。

孤独で寒い夜、この曲を聴くと、少し温かくなります。

6-2. ライブという「共同体験」の治癒力

セカオワのライブには、特別な力があります。

それは、「一体感」です。

何万人もの人が、同じ音楽を聴き、同じ歌を歌い、同じ感動を共有する。この共同体験が、心を癒すんです。

心理学では、「集合的な癒し」と呼ばれます。

「ここにいていい」という承認。「自分は一人じゃない」という安心感。

ライブ会場で、何千、何万人ものファンが、「同じ仲間」としてつながっている。その感覚は、日常では味わえないものです。

2010年のap bank fesで、Fukaseさんは「幻の命」を歌いながら泣きました。

2万人の前で、感情を露わにする。その姿は、「弱さを見せてもいいんだ」というメッセージでもありました。

そして、その涙に、多くのファンが共感しました。

6-3. 音楽が脳に与える影響【脳科学】

音楽は、単なる娯楽ではありません。脳に直接働きかける力があります。

音楽を聴くと、脳内でドーパミンとセロトニンという神経伝達物質が分泌されます。

- ドーパミン:快感、やる気を高める

- セロトニン:心を落ち着かせる、幸福感を高める

つまり、音楽を聴くことは、「薬」のように脳に作用するんです。

特に、好きな音楽を聴くと、効果は倍増します。

セカオワの曲を聴いて、「元気が出る」「泣ける」「癒される」と感じるのは、脳科学的にも理にかなっているんです。

セカオワを聴くことの「処方箋」的効果

- 不安な時:「プレゼント」「サザンカ」

- 元気が欲しい時:「RPG」「Dragon Night」

- 泣きたい時:「幻の命」「花鳥風月」

- 前向きになりたい時:「スターライトパレード」

音楽は、あなたの心の薬です。

第7章:「正常」なんてない──診断名を超えて生きる

【批判的視点】精神医療への問いかけ

7-1. ADHDは「作られた病気」か?

ここで、ちょっと刺激的な話をします。

以下の情報は真偽について議論があります・・・

ADHDの診断基準を作った「ADHDの父」と呼ばれる精神科医、レオン・アイゼンバーグ。彼は、亡くなる7ヶ月前のインタビューで、こう告白しました。

「ADHDは作られた病気の典型的な例である」

出典:ドイツ Der Spiegel誌(2013年)

これは、衝撃的な告白です。

診断基準を作った本人が、「作られた病気」と言っているんです。

どういうことか?

子どもは、本来、落ち着きがなく、元気で、集中力が続かないものです。それが普通です。

でも、現代社会は、「静かに座って、集中して勉強する」ことを求めます。それができない子どもを、「病気」としてラベリングしたんです。

そして、診断が増えれば、治療薬の売上が増える。製薬会社にとっては、ビジネスです。

「うつは心の風邪です」というキャンペーンも、同じ構造です。病院受診が増えれば、薬の売上がアップする。

僕は、薬を全否定するつもりはありません。必要な人もいます。

でも、診断名が一人歩きして、本人が「病人」として扱われることには、疑問があります。

7-2. 「普通」という幻想

誰が「正常」で、誰が「異常」なのか。

その境界線は、実はとても曖昧です。

例えば、僕は時々、鍵を閉めたか何度も確認します。これって、強迫性障害の傾向ですよね。

でも、日常生活に支障がないから、「病気」とは診断されません。

つまり、程度の問題なんです。

「普通」という基準は、平均値に過ぎません。そして、平均から外れたら「異常」と見なされる。

でも、平均値って、誰が決めたんですか?

多様性として考えたら、ADHDもパニック障害も、脳の個性です。

それを「病気」として治そうとするのではなく、「その特性を活かして、どう生きるか」を考える方が建設的ではないでしょうか。

心理師ヒロの自己診断(再掲)

僕が自分に診断名をつけるなら:

- セカオワ依存症(笑)

- 時々、強迫性障害

- 過去には、ギャンブル依存症

でも、それが僕のすべてではありません。

診断名は、僕のほんの一側面です。

7-3. 薬は必要か?──慎重な判断を

薬について、僕の考えを正直に言います。

薬には効果もあるし、限界もある。

抗不安薬や抗うつ薬は、症状を和らげる効果があります。特に、重度の症状で日常生活が困難な場合、薬は必要です。

でも、薬だけでは心は治りません。

なぜなら、心の問題は、「脳内物質のバランス」だけの問題ではないからです。

人間関係、環境、生き方、価値観。こうした要素が複雑に絡み合って、心の不調が起きます。

薬で脳内物質を調整しても、根本的な問題が解決しなければ、症状は再発します。

だから、薬は「補助」として使い、同時にカウンセリングや生活習慣の改善、人間関係の見直しなどに取り組む必要があります。

薬を否定しないが、盲信もしない。これが、僕の立場です。

【重要】

薬の服用、中止については、必ず主治医と相談してください。自己判断で薬をやめると、離脱症状が出る場合があります。

終章:メンタル不調は「希望の始まり」

【メッセージ】あなたは一人じゃない

終-1. Fukaseが証明した「可能性」

閉鎖病棟から、国民的アーティストへ。

Fukaseさんの人生は、「人間の可能性」を証明しています。

パニック障害もADHDも、彼の人生を止めることはできませんでした。

むしろ、その経験が、彼の音楽を深め、多くの人の心に届くものにしました。

よく、「1%の可能性」という言葉を聞きます。

成功する確率が1%しかなくても、その1%に賭ける勇気。

人間には、無限の可能性があります。

診断名も、過去の失敗も、あなたの可能性を奪うことはできません。

終-2. 僕たちにできること

では、僕たちは何をすればいいのか?

答えは、シンプルです。

【1】自分を受け入れる

完璧じゃなくていい。不完全でいい。そのままの自分を受け入れてください。

【2】小さな一歩を踏み出す

大きな変化は必要ありません。小さな一歩で十分です。

今日、深呼吸を10回する。散歩に出る。誰かに「おはよう」と言う。

その小さな一歩が、やがて大きな変化につながります。

【3】誰かとつながる

一人で抱え込まないでください。誰かに話してください。

家族、友人、カウンセラー、自助グループ、オンラインコミュニティ。どこでもいいです。

つながりが、あなたを救います。

終-3. あなたへの手紙

もし、今、あなたがメンタル不調で苦しんでいるなら、僕はあなたに伝えたい。

あなたは一人じゃない。

Fukaseさんも苦しんだ。僕も苦しんだ。そして、今も多くの人が苦しんでいます。

でも、その苦しみは、「希望の始まり」でもあるんです。

このブログのタイトルもSEKAI NO HAJIMARI(始まり)×Rehabilitationです。

苦しみを経験したからこそ、人の痛みがわかる。優しくなれる。強くなれる。

Fukaseさんは、その苦しみを音楽に昇華させました。

あなたは、その苦しみを、何に変えますか?

絵?詩?音楽?それとも、誰かを助けること?

どんな形でもいい。あなたの経験は、必ず誰かの役に立ちます。

僕も、この記事を通して、少しでも誰かの役に立ちたいと思って書きました。

一緒に、歩いていきましょう。

焦らず、ゆっくり、自分のペースで。

あなたの存在に、価値があります。

ここまで読んでくれて、ありがとう。

心理師・理学療法士 ヒロ

🎸 Fukaseからのメッセージ(僕の解釈)

「完璧じゃなくていい。僕も完璧じゃない。でも、そのままの僕たちで、輝けるんだ。世界が終わった瞬間から、全てが始まる。一緒に、新たな始まりを歩きだそう。」

注意事項【必ずお読みください】

- 僕は医師ではありません。治療に関しては、必ず主治医の指示に従ってください

- 医学や薬の効果を否定するものではありません

- この記事を読んで実践された場合も、あくまでも自己責任でお願いします

- 当事者の方がこの記事を読んで不安や不快感を感じた場合は、途中で読むのをやめてください

参考文献・リソース

- ROCKIN’ON JAPAN 2012年8月号 VOL.403

- テレビ「情熱大陸」SEKAI NO OWARI特集

- Wikipedia「ADHD」

- GIGAGIN 2013年5月29日ニュース

相談窓口

- こころの健康相談統一ダイヤル:0570-064-556

- よりそいホットライン:0120-279-338(24時間無料)

- いのちの電話:0570-783-556

次のステップ

スポンサーリンク